城乡居民增收是实现城乡统筹发展的重要手段。也是与全国同步建成全面小康社会的重点和难点。本文以2020年沙坡头区住户收支调查资料为依据,通过对沙坡头区不同家庭类型人口规模、教育程度、劳动力等因素与收入的关系分析,找出制约城乡居民的增收因素。

一、沙坡头区不同类型家庭收入现状

(一)家庭人口规模增加人均收入递减。

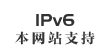

通过对不同家庭规模的收入进行分组(图1)。可以看出二口人家庭的收入水平最高,随着家庭人口规模增加人均收入呈现递减态势。

图1 2020年沙坡头区按家庭人口规模分组人均可支配收入

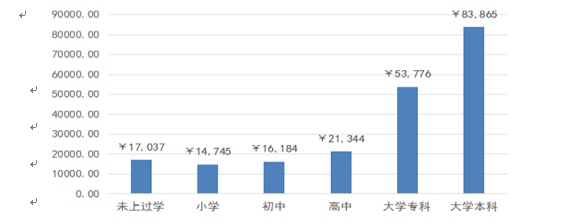

1.一口人家庭收入来源以转移性收入为主。一口人家庭多为老人户,自身没有生产能力,这部分人收入来源主要依靠退休工资、政策性补贴、社会保障以及社会救助。从收入结构看,一口人家庭收入来源中转移性收入,比重为53.7%,工资性收入和家庭经营收入比重分别为32.3%和10.5%。(图2)

图2 一口人家庭收入结构图

2.两口人以上家庭收入来源主要是工资性收入和家庭经营收入。以三人户家庭收入结构来看,工资性收入高达80.5%,经营净收入为9.8%。(图3)

图3 两口人以上家庭收入结构

3.六人及以上户虽然人口增加,但劳动力负担系数为1.49介于三口人和四口人家庭之间。所以人均可支配收入也介于三口人和四口人家庭之间。

(二)户主受教育程度与收入正相关。

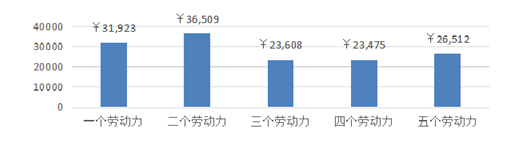

从农户调查资料分组可以看出(图4),户主文化程度与家庭收入水平之间有密切的关系,随着户主平均受教育年限的提高,家庭收入随之增加,二者之间呈现正相关关系,随着户主受教育水平的提高,家庭收入水平相应增加。

图4 2020年沙坡头区户主受教育程度可支配收入图

从收入构成来看(表1),户主文化程度越高,其家庭收入来源越稳定,工资性收入比重越高、家庭收入构成趋于多样化。反之户主文化程度越低,家庭收入越单一,家庭收入水平也越低。家庭收入构成的多样化,使得家庭收入波动缩小,抵御随机因素变化的能力增强,从而使居民的收入水平和生活水平越稳定。

表1 不同文化程度户主家庭人均可支配收入结构

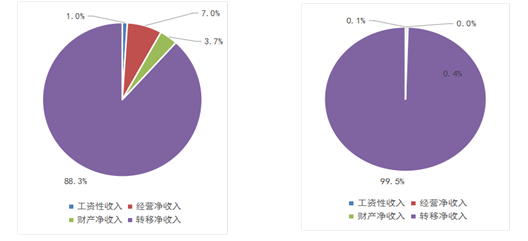

(三)纯老人户、无劳动力户家庭收入结构单一。

纯老人户、无劳动力户由于年龄、健康等原因家庭缺乏劳动能力,收入来源主要依靠养老金、低保、子女赡养费、各种政策性补贴等各种转移性收入,转移性收入占可支配收入比重较大,从下图可以看出纯老人户(图5)转移性收入所占比重88.3%、无劳动力户(图6)转移性收入99.5%。

图5 纯老人户收入结构 图6 无劳动力户收入结构

(四)家庭劳动力人数与人均劳动力收入水平负相关。

通过对家庭拥有不同劳动力人数分组(图7),可以看出家庭劳动力人数越多,人均劳动力创造的收入呈现递减态势。由于受土地资源以及本地、外地就业渠道等资源限制,部分家庭劳动力闲置,沙坡头区劳动力资源有浪费现象。

二、制约沙坡头区城乡居民增收的不利因素

(一)户主受教育程度偏低制约城乡居民家庭收入增加。

户主受教育程度是制约沙坡头区家庭增收的关键因素。由于居民家庭中户主既是该生产经营单位的主要劳动力,又是家庭生产经营的管理者和决策者,户主的文化程度影响着家庭经营收入水平,同时也影响着家庭收入的构成。

(二)劳动力素质低造成务工渠道偏窄。

沙坡头区城乡务工人员都在技术含量较低的建筑行业和餐饮娱乐服务业,比较好的技术行业他们一般都无法录用。而一些技术性人才,技术工人相当紧缺,大量的剩余劳动力往往被挡在这些技术性较强行业的门外。

(三)就业资源匮乏,剩余劳动力就业困难。

沙坡头区自然资源匮乏,物质资本短缺,大部分家庭所占有的自然资源和拥有的物质资本,不能满足家庭劳动力创造财富的“规模效益”要求,大量剩余劳动力滞留在家中造成劳动生产率低下,抑制了城乡居民收入增长。

(四)优质劳动资源流出,农牧业效益下降。

目前外出务工的农村劳动力大多是农村之中的青壮年男性。农村优质劳动力的流出,使得“老人、妇女”成为了农村的主体劳动力。农村整体劳动力的劳动能力素质降低,使得农牧业结构发生变化,以管理简便、劳动力投入少的粗放式产业为主,从而使农牧业结构单一化,导致农牧业效益下降。

(五)劳动力与农业资源不匹配。

随着农业机械化的普及耕地相对于劳动力而言严重不足,农民数量相对于耕地资源显示出大量过剩。所以农村人口数量与农村资源之间的矛盾归结为人地之间的矛盾。由于农村剩余劳动力过多,导致劳动力与农业资源之间难以很好地匹配,决定了农民就业的不充分。

三、增加沙坡头区城乡居民收入的对策与建议

(一)劳动力素质提升对促进城乡居民增收作用十分显著。通过对户主平均受教育年限分组可以看出,户主完成九年义务教育,人均可支配收入比小学户住家庭提高了9.8%,完成高中教育比小学户主家庭提高44.8%。可见,逐步提高城乡居民受教育程度,可以很大程度的实现城乡居民增收。

(二)鼓励土地流转,提高农业资源的利用。土地流转可以改变农村劳动力剩余家庭无田可种,没有劳动力的家庭耕地闲置的现状,减缓劳动力过剩趋势。在人地关系不匹配的情况下, 大量农村劳动力资源滞留在土地上,不能充分利用,因此农业发展必须走规模化发展道路,通过规模生产提高生产效率。

(三)建立完善的劳动力从业培训体系。通过增加教育投入,开展城乡居民职业技能培训,尤其是职业技能培训。大力发展职业技术教育,为剩余劳动力提供实用技术培训,帮助他们提高劳动技能,掌握一定的技术,适应市场用工要求和需要,提高竞争能力。

(四)大力发展二三产业,是解决就业渠道少的有效方式。沙坡头区二三产业主要集中于一些传统的、低水平的交通运输业、商业、餐饮业。这些企业规模小,远远不能满足大量的剩余劳动力就地转移。所以,政府应大力扶持鼓励他们自主创业,自主经营,积极投入到二三产业中去,使剩余劳动力就近就地消化。

(五)二三产业发展的主要方向应以劳动密集型的轻工产业,尤其是农副产品加工业为主。可以集中力量发展一批农副产品加工的龙头企业,发挥这些龙头企业的带动作用,围绕其关联产业形成产业集群,带动二三产业的发展,提供更多的就业岗位,促进剩余劳动力的转移。

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号