2020年,中卫市全面贯彻落实新发展理念,坚定不移推动高质量发展,持续打好“三大攻坚战”,接续实施“三大战略”中卫方案,统筹做好“六稳”工作,城乡居民收入稳步增长。

一、中卫市城乡居民收入现状

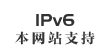

(一)城乡居民收入稳步增长。2020年中卫市全体居民人均可支配收入17864元,同比增长5.7%,增速高于全区平均增速0.3个百分点,增速位列五市第3位。农村居民人均可支配收入12123元,同比增长7.2%,增速位列五市末位。如图1所示。

图1 2020年五市居民人均可支配收入增幅对比图

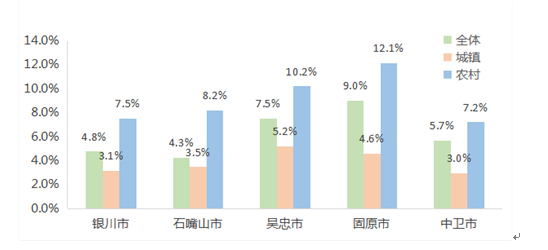

(二)五市城镇居民人均可支配收入来源对比。2020年,中卫市城镇居民人均可支配收入比全区平均水平低5241元,在全区五市中排名末位,如表1所示。

表1 2020年宁夏五市城镇居民可支配收入构成表

1.受政策性因素拉动,中卫市2020年住房补贴政策出台,精神文明奖发放,行政、事业单位在职人员工资水平提高从而拉动了工资性收入增长。2020年,中卫市城镇居民人均工资性收入23376元,同比增长3.1%,位居五市第四;

2.受疫情影响,上半年绝大部分零售业和服务业歇业,下半年疫情形势好转才逐步开始营业,致使经营净收入增速减缓。2020年,中卫市城镇居民人均经营性净收入3734元,同比增长1.5%,位居五市第三;

3.由于房贷、消费贷款增加,贷款利息支出不断增加;疫情期,城镇居民住房和商铺租赁数量减少,部分已出租房屋和商铺租金回收困难;理财风险提高,分红收益减少,居民理财收入增长空间有限。2020年,中卫市城镇居民人均财产性净收入3734元,同比减少8.2%,位居五市第三;

4.随着落实国家社保政策逐步到位,养老保障体系不断完善,退休人员基本养老金提高,落实退役军人待遇,退役士兵基本养老,基本医疗保险接续政策逐步完善落实,加之城乡低保、专项救助等标准提高的因素,致使转移性收入持续增长。2020年,中卫市城镇居民人均转移净收入为3641元,同比增长6.0%,位居五市第三。

从收入来源看,中卫市城镇居民收入主要依靠工资性收入,所占比重达到了76.7%。在遇到2020年新冠疫情这类突发的事件时务工环境受到冲击较大。虽然行政、事业单位在职人员工资水平提高,但行政、事业单位在职人员所占比重并不高,在其他二三产业不景气的情况下,城镇从业人员就业困难,是制约城镇居民工资性收入增长的主要原因。

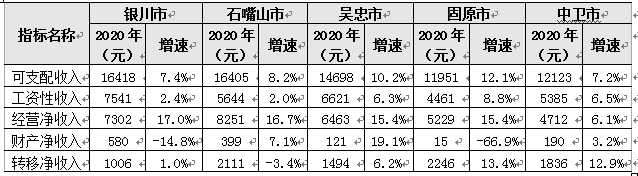

(三)五市农村居民人均可支配收入来源对比。农村居民人均可支配收入比全区平均水平低1767元,在全区五市排名末位,如表2所示。

表2 2020年宁夏五市农村居民可支配收入构成表

1.虽然今年受疫情影响外出务工人员减少,但本地特色农业的发展优势吸纳大量劳动力,带动本地务工人数增加,保障工资性收入稳定增长;因各类假期影响,单位向各务工人员发放过节实物福利,有效带动工资性收入稳定增长。2020年,中卫市农村居民人均工资性收入5385元,同比增长6.5%,位居五市第二;

2.受疫情影响,上半年绝大部分零售业和服务业歇业,下半年疫情形势好转才逐步开始营业,致使经营净收入增速减缓。另一个方面,中卫市辖区一区两县城市化进程较慢,家庭经营中主要以农业为主,非农产业发展滞后,制约了家庭经营收入的增长。2020年,中卫市农村居民人均经营性净收入4712元,同比增长6.1%,位居五市第末位;

3.农村居民财产净收入增加的原因,主要是转让土地经营权租金提高,出租房屋收入增加,影响财产净收入增长。2020年,中卫市农村居民人均财产性净收入190元,同比增长3.2%,位居五市第三;

4.随着养老保障体系不断完善,农村领取养老金人数增加,且养老金标准提高;农村土地流转,失地农民缴纳大额养老金人数增多;精准扶贫项目补贴力度持续发力,政策性惠民补贴项目落实力度不减,农牧业补贴及时足额发放,成为促使转移性收入增长的重要支撑。2020年,中卫市农村居民人均转移净收入为1836元,同比增长12.9%,位居五市第二。

从收入来源看,中卫市农村居民收入依然是工资性收入、家庭经营收入占据主要地位,所占比重分别为44.4%、38.9%。同五市的差距在二三产业发展薄弱,市辖一区两县均有贫困山区,农牧业生产条件差,是制约中卫市农村居民增收的主要因素。

(三)中卫市辖区内“一区两县”城乡居民收入情况。

全体居民从绝对值来看,2020年沙坡头区全体居民可支配收入水平最高21086元,比中卫市平均水平高3222元,比收入水平最低的海原县高出7914元;从增幅来看,2020年海原县全体居民人均可支配收入同比增长8.1%,比中卫市平均增幅高1.3个百分点,比增幅最低的沙坡头区高4.6个百分点。

城镇居民从绝对值来看,2020年沙坡头区城镇居民人均可支配收入水平最高31772元,比中卫市平均水平高1293元,比收入水平最低的海原县高出4284元;从增幅来看,2020年海原城镇居民人均可支配收入同比增长5.3%,比中卫市平均增幅高2.3个百分点,比增幅最低的中宁县高3.0个百分点。

农村居民从绝对值来看,2020年,沙坡头区农村居民人均可支配收入水平最高14109元,比中卫市平均水平高1986元,比收入水平最低的海原县高出3467元;从增幅来看,2020年海原县农村居民人均可支配收入同比增长10.5%,比中卫市平均增幅高3.3个百分点,比增幅最低的中宁县高4.2个百分点。

二、制约中卫市城乡居民收入增长的因素分析

(一)工资性收入增长乏力,城镇居民增收对工资性收入依赖程度偏高。中卫地区城镇居民可支配收入主要以工资性收入为主,工资性收入是城镇居民收入增长的主要来源。工资性收入增长主要靠政策性措施推动,若无国家和地方政府增资政策的支持,城镇居民工资性收入持续增长的后劲明显不足。

(二)劳动力素质低造成务工渠道偏窄。中卫市辖区的海原县大部分乡镇和沙坡头区、中宁县部分乡镇属于偏远落后山区,劳动力素质相对较低。近几年,工业企业逐步转型升级,缺乏技能的农民工因就业能力无法满足,报酬较好的技术行业市场和用人单位的需求,导致就业困难。

(三)就业压力较大,对劳动力吸纳能力有限。中卫市工业以传统产业为主,新兴产业、高新技术产业发展缓慢。农业产业化和第二、三产业对农业的深加工滞后,产业规模偏小,就业岗位偏少;受疫情影响,部分小微企业和个体经营户关闭、停产的现象时有发生。同时随着数字化发展,用工单位的岗位减少,加上适龄的新生劳动力就业与下岗失业人员再就业相互交织,劳动力供大于求的矛盾依旧尖锐。

(四)部分农产品价格不稳,农民经营净收入增长受限。经营净收入是农村居民收入的来源主体,其增长依赖于农产品价格和农资价格,农民收入增长与否与经营净收入息息相关。受信息不畅影响,农民很难根据市场的供求变化合理调整种植结构,盲目跟风加剧了农产品供大于求的局面,农产品价格持续下降,农资价格投入成本增加,都制约了农民收入增长。

(五)中小微企业、个体经营户经营压力较大。目前中卫市正处于供给侧结构性改革的关键时期,经济面临转型升级,特别是以互联网经济为特点的“三新”经济在一定程度上挤占了实体经济空间,二三产经营面临的困难和压力与日俱增。

(六)转移净收入增长面临挑战,增长压力较大。转移性收入作为农民增收的重要保障,对拉动农民增收方面发挥了重要作用,转移性收入中政策性转移性收入比重较大,尤其2020年全面脱贫后,农民转移净收入持续增长将面临巨大压力。

三、促进城乡居民增收的建议

(一)优化创业环境,加强扶持引导。要不断优化产业布局,调整经济结构,不断完善创业扶持政策,简化办事程序,营造良好的创业环境,鼓励下岗失业人员、高校毕业生、复员退伍军人、残疾人、返乡农民工自主创业;统筹做好城镇就业困难人员、农村转移劳动力等重点群体就业工作,夯实劳动保障工作基础,打造便捷有用的劳务信息平台,促进就业的稳定性;

(二)强化全方位培训,提升农民就业能力。大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训,加大培训投入,严格考核程序,确保不流于形式,确保培训紧扣需求,着力提升劳动者的创业能力。加强农民工对工作适应能力的锻炼和培训,促进其自身能力与就业岗位的相匹配,扩大农民工就业。加强新型职业农民技能培训,加快培养适合乡村产业发展需求的技术人才。

(三)二三产业发展的主要方向应以劳动密集型的轻工产业,尤其是农副产品加工业为主。可以集中力量发展一批农副产品加工的龙头企业,发挥这些龙头企业的带动作用,围绕其关联产业形成产业集群,带动二三产业的发展,提供更多的就业岗位,促进剩余劳动力的转移。

(四)加强农业绿色化、品牌化发展,大力推进农业产业转型和结构调整。根据市场需求选择产品生产方式,从经营农业品种品牌出发,结合地域气候、土壤、水质等条件,在全区范围内形成各具特色的品种规格,加速推动现代农业提质增效。 二是继续加强“互联网+现代农业”、“互联网+”农产品出村入工程实施力度,大力发展农村电商、物流等行业,打造自有品牌,让农产品抱团取暖“上网”销售,拓宽销售渠道。

(五)拓展农业多种功能,推动一二三产业融合发展。一是在发展现代种养业同时,拓展农业多种功能,大力发展农产品加工业、现代农业、乡村旅游等新产业新业态,延伸农业产业链,提升价值链,推动农村创业创新和一二三产业融合发展。二是鼓励工商资本投资农业,积极发展种养业多种经营。

(六)巩固脱贫成果,关注脱贫以后的后续发展。2020年,我国将实现现行标准下农村贫困人口全面脱贫,所有贫困县实现脱贫摘帽。但是要注意的是脱贫以后的后续发展。要巩固脱贫成果,实现乡村振兴,应在慎重实施扶持项目的同时,考虑项目的可持续性和边际效益,避免无用和浪费。同时,在有条件的乡村,依托项目优势,大力发展第二、第三产业发展,多渠道增加贫困群众收入。

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号