“十三五”以来,中卫市委、市政府全面落实新发展理念,各类强农惠农政策掷地有声。支撑农村居民收入增长的就业、社会保障、医疗改革体制机制不断完善,农村居民收入分配格局稳步改善。在稳定发展粮食生产的同时,因地制宜发展特色优势农业,积极引导农村劳动力转移,农村居民收入稳步提高,生活消费水平显著改善。

一、农村居民可支配收入结构特点分析

(一)居民收入稳步增长。

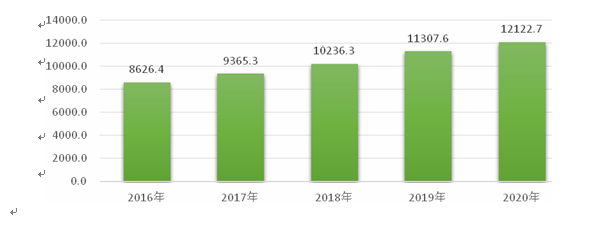

“十三五”以来,中卫市大力调整农业产业结构,推动供给侧结构性改革,城镇化建设取得实效,农村经济发展加快,2016-2020年保持稳中有进增长势头,2018年农村居民可支配收入突破万元,2020年中卫市农村居民人均可支配收入达到12122.7元,较2015年增长51.5%,农村居民可支配收入年增量呈扩大趋势,从2015年的599元,增长到2020年的815元。

图1 2016-2020年中卫市农村居民人均可支配收入 (单位:元)

(二)收入来源更加广泛。

农村居民收入在持续增长的同时,内部结构发生了较大变化,影响收入增长因素更为复杂,主要表现为工资性收入、二三产业经营净收入及财产、转移净收入比重不断增加,第一产业经营净收入比重持续下降。农村居民收入形式从自给自足向商品化转变,收入来源更加多元化。

到“十三五”收官之年,中卫市农村居民收入总量保持稳定上升态势,达到历史最高水平。农村居民人均可支配收入从“十二五”末(2015年,下同)的8002.2元提高到2020年的12122.7元,增加4120.5元,年均增长8.7%,年均增速较全区低0.1个百分点。

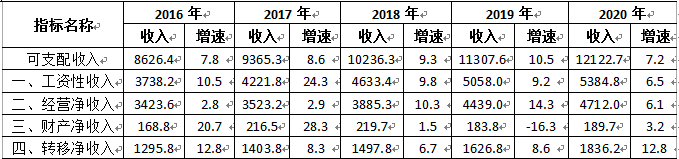

表1 2016-2020年中卫市农村居民收入来源结构及增速(单位:元,%)

(三)工资性收入是稳定农村居民收入的压舱石,年增速先扬后抑。

从农村居民收入结构来看,五年来工资性收入占到可支配收入的四成以上。农村居民在企业获得工资、奖金、津贴等仍是收入的主要来源。随着高铁、城际铁路,农田水利整治与美丽乡村建设,自来水、暖气管网改造等工程建设,吸引大批劳动力就业,务工收入不断增加。同时政府加大农村富余劳动力转移,加大劳务输出,通过扶持中小企业等优惠政策为劳动力就业提供较多机会,农民工工作环境持续改善,工资收入不断增加。2020年农民人均工资性收入5384.8元,比“十二五”末净增2002.7元,五年增长1.6倍,年均增长9.7%。工资性收入占全年可支配收入的比重由2015年的42.3%上升到2020年的44.4%。提高2.1个百分点。5年间,农民工资性收入增速分别为10.5%、12.9%、9.8%、9.2%和6.5%,占可支配收入的比重分别为43.4%、45.1%、45.3%、44.7%和44.4%,比重持续平稳。

(四)家庭经营收入仍然是农民收入的主体,占比相对平稳。

“十三五”期间,随着国家一系列促进“三农”发展政策出台,尤其是近几年非农产业迅速崛起,更是拓宽了农民家庭经营收入增长渠道。中卫市产业结构调整步伐加快,以设施蔬菜、枸杞、硒砂瓜、富硒苹果、畜禽养殖等为主的优势特色农业提质增效,农村二三产业平稳增长,有效拉动农民家庭经营净收入水平稳步提高。中卫市大力发展设施农业,通过“合作社+基地+农户+标准化”的生产方式,形成以日光温室、大中小拱棚、露地瓜菜为主的蔬菜产业发展格局,实现蔬菜四季生产、周年供应的良好局面,让农民四季都有收入。2020年农民人均家庭经营净收入4712元,“十三五”期间增长41.4%,年均增长7.2%。

(五)财产净收入缺乏新增收来源,增长乏力。

“十三五”期间,为巩固农业基础地位,国家出台一系列惠农补贴政策,如粮食直补、农资补贴、退耕还林还草、生态草原补贴等,有效减轻农村居民负担,极大提高生产积极性。农民人均财产净收入“十三五”年均增长6.3%,比“十二五”期间年均增长率下降24.2%。主要原因:一是近几年土地流转数量不断增加,土地流转利用率基本饱和,农村居民来自土地流转租金收入基本稳定,财产性收入缺乏新的增收来源。二是随着城镇居民消费观念升级,城镇居民自有住房率提高,购买二套房需求及小房换大房需求增加,且居民车辆拥有量不断增多,相应的房贷及车贷支出压力明显上升,中低收入居民储蓄率偏低,利息支出超过利息收入,使财产净收入下降。

(六)农村居民转移净收入稳定增加,成为增收新亮点。

全市落实惠农政策,加大扶贫帮扶力度,不断完善养老、医疗等社会保障制度,为转移净收入快速增长开辟新通道。转移净收入主要来自国家补贴、无偿扶贫、救济扶持、养老金及医疗费用报销等。具体如粮食直补、农资补贴、生态草原补贴、退耕还林还草补贴、危房改造、养殖业补贴等政策性补贴落实到位,加上政府出台一系列扶贫扶持项目如阳光工程、营养午餐、免费劳动技能培训等民生工程,与此同时社保政策日益完善,新型农村养老保险和合作医疗保险逐年提高标准,农村居民养老金和离退休金增资,最低生活保障等各项社保政策的完善,切实保障农民养老、就医、生活问题。2020年,农村居民人均转移净收入达到1836.2元,较2015年净增687.8元,增长1.6倍,年均增速9.8%。

二、农民增收的困境

(一)经济下行压力加大,持续增收动力不足。

一方面,经济步入新常态,随着“三去一降一补”政策的深入落实,传统行业“去产能”力度加大,引导市场产业分化,工业行业转型升级结构不断优化倒逼中卫市传统制造产业转型升级,新旧动能转换、产业结构调整的任务还很艰巨,“就业难”与“招工难”并存的结构性矛盾仍然存在。另一方面受新冠肺炎疫情等不确定性因素均在一定程度上对以内销型制造业为主的中卫带来负面影响。“十三五”时期,全市经济增速有所放缓,农村居民增收基础趋弱,收入增速进入换挡和趋缓通道。

(二)收入增长遇到瓶颈,保持较快增长难度加大。

一是随着农村居民收入基数越来越大,“十三五”时期每增长1个百分点的难度比“十二五”时期要大得多,2020年农村居民人均可支配收入每增长1个百分点对应增加额113元,是2015年增长1个百分点对应增量的1.47倍,随着收入水平的不断提高,保持较快增长难度逐步加大。二是工资性收入持续增长难度加大。工资性收入长期在居民收入中占据主导地位,但受大环境影响,工资性收入缺乏实现快速增长的基础。“十三五”时期,中卫市农村居民人均工资性收入年均增速为9.8%,比“十二五”时期回落5.6个百分点。三是转移性收入对政策的依赖程度依然偏高。“十三五”时期,得益于退休金“五连涨”、城乡低保和养老金标准提高等政策作用,城乡居民转移净收入保持平稳增长,但随着人口老龄化步伐加快、离退休人员数量的不断增加,财政压力愈发趋紧。“十二五”时期,养老金每年调整幅度都在10%左右,“十三五”时期,上调幅度已出现收窄趋势,2016年下调到6.8%,2017年下降到5.5%,2018年再次下调为5.5%,2019年、2020年都在5%左右,若未来政策红利迎来“天花板”,转移性收入的继续增长将面临较大压力。

(三)农业产业化融合发展缓慢,农产品销售竞争力不强。

中卫市农业产业化发展虽然取得了一定成绩,但产业融合仍处于发展初级阶段,主要表现“畜牧业+种植业”第一产业的内部种养融合和以苹果、硒砂瓜为代表的农产品实现产、加、销的短产业链融合。大部分企业依然属于粗加工,也没有形成种、养、加、储、供、销完整产业链。二是新型经营组织发育缓慢,龙头企业帮扶带动能力有限,尤其农产品加工龙头企业规模普遍偏小、经济实力弱,农产品加工仍显滞后,现阶段仍处于原料生产自给自足型融合,精深加工产品开发较少,产品附加增值效益不明显,沟通生产和市场的桥梁纽带作用不突出。三是沙坡头区苹果、硒砂瓜等特色农产品市场竞争力在逐渐减弱,特色农产品生产标准化程度仍相对较低,输入市场的产品质量参差不齐,品牌推介宣传形式不够多样,尤其是在特色农产品品牌保护方面重视程度不够,品牌效益明显弱化,硒砂瓜产业最为明显,导致近几年硒砂瓜市场销售价格偏低,农户收益缩水。

三、提高农民增收的建议

(一)围绕“一带两廊”发展规划布局,发展特色产业。

围绕“1+5”特色优势产业,挖掘资源积极培育新型农业经营主体,加快农业农村一二三产业融合发展,延伸产业链,完善利益链,促进农业农村经济平稳发展。其主要内容是以打造沿黄生态经济带、扬黄特色产业廊、脱贫富民产业廊为抓手,按照“一带两廊,多点支撑,全域统筹”进行布局。沿黄生态经济带重点发展新型工业、功能农业和康养产业、休闲旅游、交通物流等现代服务业,推动低碳发展、绿色发展。扬黄特色产业廊重点发展富硒枸杞、富硒硒砂瓜、富硒苹果等特色产业,做大做强富硒品牌,逐步实现农业从“吃饭产业”到“健康产业”的转变,推动特色农业提质增效。脱贫富民产业廊坚持脱贫富民优先、生态保护修复与发展生产并重,因地制宜大力发展草畜、马铃薯、小茴香、红葱、劳务输出等特色产业,持续稳定增加农民收入。

(二)积极发展劳务经济,增加农民工资性收入。

劳务输出已成为农村经济的一大新兴产业,也是农民增加收入最直接有效的途径。一是要继续加快城镇化基础建设,实现多渠道转移农村富余劳动力,从而解决技能单一的问题,使农民从农业内收入和农业外收入两方面增加收入。二是要积极开发劳务市场,通过政策引导农民更新观念,鼓励农民外出务工,大力发展各种形式的农村劳动中介组织,加快农村劳动力市场信息网络建设,开展对农村劳动力的专门技能培训、文化培训和职业教育,增强农民的竞争意识、创新意识和法律意识,全面提升科学文化素质和身体素质,真正成为以科技实现兴农的现代化农业劳动者。三是提高农民工社会保障水平,加大维权力度,保护农民工合法权益。

(三)整合财源优势,加大农业基础设施建设。

在农业和农村基础设施上要坚持国家、集体、个人一起上的原则,争取财政资金、信贷资金、集体资金、社会资金相结合,加大农业基础设施投资力度,加快林业和生态环境建设步伐。在增加农业基础设施建设的同时,加大农村基础设施建设投入,特别是农村道路建设、农网改造、通讯设施等建设力度,以路网建设带动农村客运、商贸物流、乡村旅游等产业的发展,用工偏向本地农村居民,为农民增收提供环境,增加现金收入。

“十三五”期间,农民增收依然是“三农”问题的出发点和落脚点,建设现代农业核心问题就是促进农民增收,为社会主义新农村建设奠定物质基础。一系列惠农政策使农民收入有了较快增长,但由于农业发展受自然与市场影响,实现农民收入持续增长的任务仍然艰巨。“十四五”期间,推动特色产业可持续发挥,保持财政投入力度,统筹推进农村基础设施建设是实现居民收入增长和经济增长基本同步的关键。

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号