“十三五”时期是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键时期,2015年以来中卫市各级政府坚持统筹城镇发展,千方百计扩大就业,不断完善促进城镇居民增收政策措施,健全社会保障体系,落实各项惠民政策,有力地保证了城镇居民收入的快速增长。五年来,全市城镇居民收入持续增加,增收渠道不断拓展,城镇居民收入差距逐步缩小,为“十四五”时期居民收入稳步增长奠定了坚实基础。

一、城镇居民收入增长基本特征

(一)城镇居民收入持续稳定增长,总量呈稳步攀升态势。

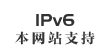

“十三五”期间,中卫市城镇居民人均可支配收入由2015年的21604.4元增加到2020年的30478.5元,总量比“十二五”末增加8874.1元,5年间增长41.1%,年均增长7.1%。总体上看,尽管受到市场变化和新冠肺炎疫情影响,城镇居民收入增长有所波动,但居民收入的增长势头没有改变,5年间,城镇居民可支配收入增量突破了8800元。

图1 “十三五”期间中卫市城镇居民人均可支配收入(元)

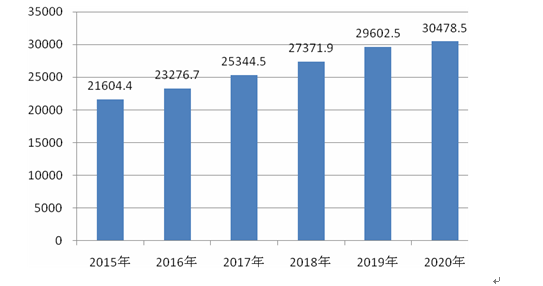

(二)城镇居民收入增速“轻点刹车”,涨势放缓。

“十三五”期间,城镇居民可支配收入增速略微放缓。2016年至2020年,城镇居民收入水平不断提高,城镇居民可支配收入同比增速5年间分别为7.7%、8.9%、8.0%、8.1%和3.0%,呈弹性增长趋势。

图2 “十三五”期间中卫市城镇居民人均可支配收入增速(%)

(三)城镇居民增收渠道短期收窄,工资性收入成为增收“引擎”。

“十三五”时期,随着中卫市经济社会的发展和城市化进程的推进,收入构成出现新的变化。从城镇居民收入来源看,5年间四大项收入呈“三涨一降”态势。

一是工资性收入持续增长,比重总体呈上升趋势。城镇居民人均工资性收入从 2015年的15857.9元增加到2020年的23375.5元,增长47.4%,年均增长8.1%,对可支配收入的增长贡献率为84.7%。占可支配收入的比重由2015年的73.4%提高到2020年的76.7%,提高3.3个百分点;二是财产净收入比重回缩。2020年城镇居民财产净收入人均853元,年均下降4.3%,从2017年开始逐年下降。占可支配收入的比重为2.8%,比重相较于2015年的4.9%下降2.1个百分点;三是转移净收入逐年增长。2020年,城镇居民人均转移净收入3641.3元,年均增速5.9%。占可支配收入的比重为11.9%,比重较2015年的12.6%下降0.73个百分点;四是经营净收入稳定增长。2020年,城镇居民经营净收入人均2608.6元,年均增速5.9%,占可支配收入的比重为8.6%,比重较2015年的9.05%下降0.45个百分点。

总的来看,“十三五”期间,城镇居民增收的主要来源仍然是工资性收入的快速增长,在四项收入中占比最多,增速最快,贡献最大。

二、制约城镇居民收入增长的主要因素

(一)工资性收入增速放缓。

因对政策的依赖性较强,增收造血能力欠缺,“十三五”期间,城镇居民增收的主要来源仍然是工资性收入的增长。受宏观经济下行和新冠肺炎疫情对企业特别是小微企业经营造成冲击,行政事业单位、国有企业职工工资增长步伐放慢,导致城镇居民工资水平持续快速增长压力加大,2016年至2020年,城镇居民工资性收入增速分别为9.5%、8.3%、7.2%、9.4%、3.1%,整体增幅收窄,制约了可支配收入增长。

(二)经营净收入增长缓慢。

经营净收入的增长主要依靠二、三产业经营净收入增长的拉动,但由于城镇居民家庭经营的产业化水平不高,人工、房租、原材料价格等生产成本较高,加之疫情导致停工停产,二、三产业的“停摆”对小微企业、个体工商户的经营影响较大,导致城镇居民二、三产业净收入减少,城镇居民家庭经营净收入增长缓慢,对可支配收入增收作用弱化。

(三)财产净收入逐年下降。

自2017年起,人均财产净收入逐年下降,且下降幅度较大,年均增速为负,对可支配收入的增长造成影响,主要是受居民利息收支倒挂和居民出租房屋净收入减少等因素影响。近年来,城镇居民储蓄意愿不断下降,用于购买住房和汽车支付的利息支出多于各类利息收入,导致利息收支倒挂,且伴随着廉租房、公租房等保障性住房的规模扩大和疫情的影响,房屋租赁市场不活跃,居民财产净收入的减少对增收造成困难。

三、实现“十四五”城镇居民增收的对策建议

为实现“十四五”城镇居民增收,需要统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作,聚焦“六稳”“六保”,为城乡居民提供就业保障,确保居民收入稳定增长。

(一)紧扭工资性收入,有力推动收入增长。

工资性收入是城镇居民收入的主要来源,是拉动城镇居民收入较快增长的直接动力。增加工资性收入也是提高居民收入最直接、最有效的办法。一是抓好最低工资标准政策的落实,出台激励政策,鼓励和引导企业经营者增加职工工资。继续完善公务员和事业单位职工工资增长制度,建立合理的企业工资增长机制,确保城镇居民工资性收入的增长与经济发展同步;二是健全完善城镇平等就业制度和公平分配制度,努力构建充满活力的劳动力就业市场。实施积极的就业扶持政策,鼓励创业,扩大就业,积极引导下岗、无业人员自谋职业和自主创业,提高就业率。重点解决安置就业困难人员,就业机会向低收入家庭倾斜,建立收入增长长效机制;三是加大对小微企业的扶持力度,扶持发展本地企业,改善就业环境,增加就业机会,逐步拓展城镇居民收入来源渠道。

(二)壮大个体私营经济,优化收入增长结构。

一是积极出台相关优惠政策,坚持创造更多就业岗位和稳定现有就业岗位并重,大力发展个体民营经济,推动二、三产业发展提质增效,多渠道开发就业岗位,鼓励引导城镇有意愿、有能力的劳动者积极创业,增强全市经济活力;二是结合本地产业、资源优势等帮助城镇居民积极发展有特色、可持续的产业项目,通过降低创业门槛、完善管理措施、降低税费负担、提供融资渠道等方式,鼓励和引导居民自主创业,提高居民家庭经营性收入;三是争取优惠政策,通过技术指导、减免税收、降低行业准入门槛、政策倾斜和资金帮扶等方式,鼓励居民开展经营性创业投资;四是优化营商环境,通过“放、管、服”鼓励全民创业,以创业带动就业、以就业实现创业,重点扶持中低收入者自主创业,优化民间投资环境,建立健全中小企业社会化服务体系和贷款担保体系,为创业提供有力的支持;五是提高政府创业补贴、创业小额担保贷款的使用效率和受益面,让更多的普通居民有从事个体或私营经营的积极性,为社会提供更多的就业岗位,使之成为城镇居民收入增长的重要渠道和来源。

(三)加大民生投入力度,提高社会保障能力。

一是抓好疫情防控,努力克服疫情影响,多措并举推动产业发展和经济复苏,保障生产生活正常运行,为人民生命健康和经济社会发展保驾护航;二是进一步深化收入分配制度改革,继续提高社会保障水平,发挥其缩小收入差距的积极作用,做好养老保险、最低生活保障、就业保险等政策补助的常规调标工作,促进政策性保障收入随经济增长稳步提升,适度扩大社保覆盖范围,适度提高医疗保险报销比例,做好社会财富的二次分配。适时调整财政支出结构,大幅增加基本公共服务、改善民生方面的支出力度,加大对就业、社会保障能力建设的投入。如加强对受新冠肺炎疫情影响无收入来源家庭的临时性供养,实施好动态管理制度,确保“应保尽保”;三是规范企业用工制度,加强对企业最低工资标准执行状况的监督力度,有效维护职工的基本利益;四是做好脱贫攻坚后半篇文章,脱贫不脱政策,保证在未来一段时间内扶贫政策的连续性,巩固好脱贫成果,提升收入增长的稳定性,继续使群众实现致富。对孤寡老人、下岗失业人员等弱势群体加大关注度,发挥低收入群体价格补贴机制作用,解决低收入家庭的生活困难。

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号