经济实力显著增强 产业结构持续优化

——“十三五”时期中卫市产业结构发展综述

“十三五”时期,在党中央、国务院和自治区党委、政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领全市各族人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实新发展理念,聚焦高质量发展,努力克服经济下行等诸多困难,全市经济总量稳步提升,产业结构持续优化,综合实力显著增强,全面开启了建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市的新局面。

一、产业结构持续优化,第三产业支撑显著

2020年,全市实现生产总值440.32亿元,比2015年增加136.31亿元,按可比价计算,“十三五”期间全市生产总值年均增长5.2%。分产业看,2020年,第一产业实现增加值67.96亿元,年均增长4.2%;第二产业实现增加值174.98亿元,年均增长3.5%;第三产业实现增加值197.38亿元,年均增长7.3%。

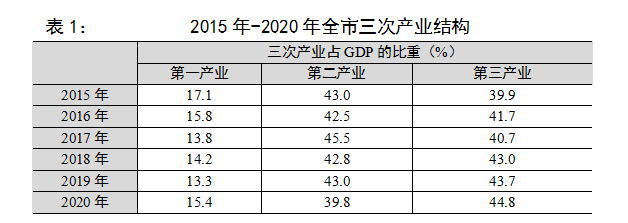

产业结构不断调整优化,三次产业结构从2015年的17.1:43:39.9调整为2020年的15.4:39.7:44.8,第一产业比重降低1.7个百分点;第二产业比重变化呈“倒V”走势,从2015年的43.0%升高至2017年最高值45.5%,而后下降至2020年的39.7%;第三产业比重变化呈“N”型走势,从2015年的39.9%升高至2016年的41.7%后降低至2017年的40.7%,而后持续升高至2020年的44.8%,值得注意的是,自2018年起,第三产业比重超过第二产业,且差距不断扩大,第三产业已超越第二产业成为全市支柱产业,全市产业结构不断优化升级。(见表1)

二、农业经济提质增效,内部行业合理优化

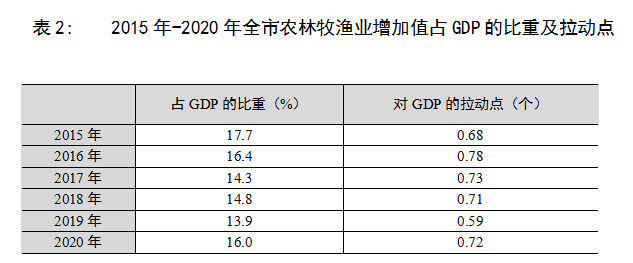

农业拉动力明显提高。2020年,全市实现农林牧渔业增加值70.49亿元,比2015年增加16.58亿元,按可比价计算,“十三五”期间年均增长4.2%。农林牧渔业增加值占GDP的比重为16.0%,比2015年降低1.7个百分点,拉动GDP增速提高0.72个百分点,比2015年提高0.04个百分点。农业比重下降但对经济增长的拉动力提高,全市农业经济实力稳步增强。(见表2)

特色农业提质增效。从农林牧渔业内部结构看,行业持续合理优化。农、林、牧、渔、服务业总产值结构从2015年的71.6:1.4:21.7:2.4:2.9调整为2020年的63.0:1.0:31.3:1.8:2.9。(见表3)

从种植业看,2020年,全市种植业产值占农林牧渔业总产值比重为63.0%,比2015年降低8.6个百分点,内部结构优化升级明显,“十三五”期间,全市大力发展功能农业,建成富硒农产品标准化示范基地,创建富硒高标准产业园,坚持开展压砂地轮作休耕,压减数量提升质量,2020年全市压砂瓜播种面积5.30万公顷,产量111.18万吨,分别比2015年减少0.83万公顷和0.83万吨。持续打好枸杞品牌保卫战,中宁枸杞区域公用品牌价值跃至190.3亿元,2020年全市枸杞产量达到5.64万吨,比2015年增加1.18万吨。持续抓好粮食、马铃薯等优势特色产业,2020年全市粮食和马铃薯产量分别达到69.58万吨和7.13万吨,分别比2015年增加0.91万吨和0.36万吨。

从畜牧业看,2020年,全市畜牧业产值占农林牧渔业比重为31.3%,比2015年提高9.6个百分点。“十三五”期间,牛产业发展较快,有力支撑畜牧业发展,光明乳业奶牛养殖全产业链项目开工建设,西海固高端牛产业研究院揭牌成立,华润高端肉牛精深加工项目建成投产,畜牧业发展实现新突破。2020年末,全市牛存栏和出栏分别达到24.95万头和9.61万头,分别是2015年末的2.2和1.4倍,其中奶牛存栏达7.75万头,是2015年的2.4倍;2020年全市奶产量为29.23万吨,是2015年的2.6倍。 “十三五”期间,按可比价计算,全市畜牧业总产值年均增长9.3%。

三、工业结构趋于齐全,产业转型加快推进

行业门类趋于齐全。2020年,全市完成工业增加值145.99亿元,比2015年增加38.89亿元,按可比价计算,“十三五”期间年均增长3.9%。2020年,工业增加值占GDP的比重为33.2%,比2015年降低2.1个百分点。其中,制造业实现增加值88.72亿元,占工业增加值的60.8%,增速高于工业0.8个百分点。截至2020年末,全市共有规上工业企业151户,比2015年增加30户,其中,采矿业企业1户,实现从无到有;制造业企业97户,比2015年增加5户;电力、热力、燃气及水生产和供应业企业53户,比2015年增长24户,工业门类趋于齐全、内部结构更加合理。

供给侧结构性改革深入推进。五年来,全市有力促进了工业企业转型升级和高质量发展。去产能效果明显,全市加大力度淘汰过剩产能,消减能源消费量43.5万吨标准煤,有力促进了工业转型升级。去库存扎实推进,2020年规上工业产品产销率为98.5%,比2015年提高6.6个百分点。去杠杆取得新进展,规上工业企业资产负债率从2015年的70.1%降低至2020年的50.6%。减税降费成果显著,2020年,全市宏观税负为2.87%,比2015年降低2.5个百分点。补短板落地见效,2019年,全市有R&D活动的规上工业企业数占全部规上工业企业的27.8%,比2015年提高17.9个百分点;2019年,全市规上工业企业R&D经费支出合计5.43亿元,是2015年的3.4倍。

产业改造转型加快。五年来,全市持续推进产业转型升级,工业技术改造力度加大,工业技改投资占工业投资比重由2015年的2.6%提高至2020年的12.8%。冶金产业不断发展壮大,积极引导宁钢集团、三元中泰等冶金企业,实施各项技改项目。2020年,规模以上冶金产业增加值增长0.9%,占规上工业的33.6%,比2015年提高11.1个百分点。化工产业链条不断完善,坚持延伸拉长产业链条,提升化工产业耦合循环化水平,提高产品附加值。2020年,规上化工产业增加值占规上工业的9.3%,比2015年降低1.5个百分点。新能源产业快速发展,新能源发电产业持续发展、不断壮大。2020年,全市规上新能源发电企业42家,比2015年增加21户,增加值占规上工业的9.5%,比2015年提高1.3个百分点。新材料产业规模化发展,积极推进中化中卫循环经济产业园等建设工作,重点发展金属锰、锂电池和高分子助剂等新材料,培育成为了支撑全市工业发展的中坚力量。

四、需求结构持续改善,三驾马车协同发力

投资结构不断改善。“十三五”期间,投资在优化供给结构、提升供给质量等方面发挥了重要作用。2020年,全市县属第二产业投资占全部县属投资的59.7%,比2015年提高2.1个百分点,第二产业投资中新能源投资占县属投资的41.2%,比2015年提高12.2个百分点,有效推动新能源产业壮大发展。信息产业投资效果突出,网络基础明显增强,2020年,信息传输和信息技术服务业投资占县属投资的4.2%,比2015年提高2.4个百分点。基础设施领域加大投资,2020年,交通运输、仓储和邮政业投资占县属投资的3.5%,比2015年提高2.1个百分点;2020年,公共管理、社会保障和社会组织占县属投资的1%,比2015年提高0.5个百分点,公共设施领域投资的增加促进全市公共服务水平显著提高。

社会消费潜能释放。2016年-2019年,全市批发零售业增加值和住宿餐饮业增加值占服务业的比重基本稳定在12.5%到13.1%之间和3.1%到3.6%之间,尤其是2017年批发零售业和住宿餐饮业增加值对服务业增加值增速的拉动点达到“十三五”最高值,为2.2个百分点,比2015年提高1个百分点。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全市社会消费水平有所回落,批发零售业增加值和住宿餐饮业增加值占服务业的比重分别为10.4%和2.8%。随着疫情得到控制,购物节、展销会等积极举办,行业之间加强联动,线上线下发展加深融合,且依托全民创业城美食街的夜间经济等新业态得到大力发展,全市新业态消费群体将不断扩大,消费潜能也将持续释放,消费对服务业的拉动作用将持续显现。

对外贸易结构优化。“十三五”期间,全市积极开拓国外市场,完善国际贸易“单一窗口”功能,实现中卫特色产品就地报关,一站式运输。2020年,全市外贸进出口总值18.22亿元,其中,进口8.03亿元,出口10.19亿元,进、出口结构由2015年的51.8:48.2调整为2020年的44.1:55.9,进口占比降低7.7个百分点,出口占比提高7.7个百分点,对外贸易由“逆差”实现“顺差”,结构实现质的飞跃。

五、新动能加快培育,现代服务业蓬勃发展

交通运输、仓储和邮政业蓬勃发展。“十三五”期间,全市大力发展交通和物流产业,银中高铁正式通车,沙坡头区机场新增6条航线,天元锰业保税仓建成投运、顺丰速运三级分拨中心落户中卫,国际货运班列常态化运营,全市成为全国80个综合交通枢纽城市之一。2020年,全市实现交通运输、仓储和邮政业增加值21.79亿元,比2015年增加1.93亿元,按可比价计算,“十三五”期间年均增长3.3%。从占比上看,交通运输、仓储和邮政业增加值占服务业的比重基本呈下降趋势,2020年为11.0%,比2015年降低5.4个百分点。从贡献率上看,交通运输、仓储和邮政业对服务业增长的贡献率持续上升,2020年为20%,比2015年提高29.8个百分点,交通运输、仓储和邮政业成为全市经济增长重要支撑行业。(见表4)

从内部结构看,2020年全市道路运输业增加值占交通运输、仓储和邮政业的比重达到57.8%,接近六成,仍是全市交通业发展主要方式;铁路运输业占比31.5%;邮政业近几年迅猛发展,2020年邮政行业业务总量达到2.46亿元,是2015年的5.2倍,2020年邮政业增加值占交通运输、仓储和邮政业比重为3.9%,对交通运输、仓储和邮政业贡献率高达69.3%。

信息传输、软件和信息技术服务业迅猛发展。“十三五”期间,全市云计算和军民融合产业发展加快推进,成功举办三届云天大会,亚马逊AWS、美利云等大型、超大型数据中心建成投运且持续扩规增容,国家(中卫)新型互联网交换中心挂牌, 云计算和大数据产业迅猛发展。近几年(2018年-2020年),信息传输、软件和信息技术服务业增加值占服务业的比重持续提高,2020年达到4.9%,增加值增长20.8%,对服务业增长的贡献率高达37.1%。

文化和旅游产业繁荣发展。“十三五”期间,全市文化服务不断完善,四级公共文化服务体系初步形成,依托文化惠民工程,“欢乐中卫”等文化活动顺利开展,组织创编摄制《羊皮筏非遗文化》等电视纪录片,公共文化服务和产品供给不断丰富。旅游业态持续丰富,全域旅游空间布局初步形成,推出黄河3D玻璃栈桥、仰望星空剧场等休闲度假产品,国内首台大型魔幻情景体验剧《沙坡头盛典》实现常态化演出,“十三五”期间,全市接待游客人次、旅游总收入年均实现两位数增长。2020年,全市文化、体育和娱乐业增加值为3.17亿元,占服务业比重为1.6%。

房地产业提质发展。“十三五”期间,全市持续坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,多措并举保障合理购房需求,落实租购并举,加快推进住房保障建设,改造老旧小区、棚改安置住房等,打通供需通道,消化库存,稳定房地产市场。2020年,全市实现房地产业增加值16.75亿元,比2015年增加7.88亿元,按可比价计算,“十三五”期间年均增长8.0%。(见表5)

房地产业增加值占服务业的比重从2015年的7.3%提高到2020年的8.5%,对服务业增长的贡献率达到9.7%,比2015年提高12.8个百分点。

六、城乡统筹有序推进,发展呈现崭新格局

城乡居民收入差距逐渐缩小。五年来,全市大力开展城乡居民收入提升行动,2020年,全市城镇常住居民人均可支配收入为30478元,农村常住居民人均可支配收入为12123元,分别比2015年增加8874元和4121元,城乡居民人均可支配收入比从2015年的2.70降低至2020年的2.51,城乡居民收入相对差距持续缩小。

城镇化水平显著提高。“十三五”期间,全市扎实推进“一带两廊”发展规划,不断推进新型城镇化,打造美丽小城镇、美丽村庄,城市间基础设施网络建设加速一体化,产业分工效率持续提高,人才流动、公共服务、生态保护、环境质量等多方面合作机制不断完善,2015年全市常住居民城镇化率为39.1%,2019年提高至44.8%,提高了5.7个百分点,城镇化进程快速推进。

“十三五”,有奋进中的成就,有变革中的辉煌,有风雨中的磨砺,有艰难中的胜利,全市经济社会产业转型升级取得的成就,是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果,是全市上下不忘初心、牢记使命艰苦奋斗的结果,是广大人民群众团结奋进、开拓进取的结果。

五年来,全市产业结构持续优化,但也存在不同层次问题,如农业产业化发展水平不够高,工业倚能倚重问题突出,服务业科技含量较低,传统行业仍占主导地位,城镇化率水平仍然不高等,这些问题不仅制约着经济质和量的提升,也延缓了产业结构的优化升级进程。

“十四五”,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,全市上下必将持续加大力量推动产业结构优化升级,加快发展特色功能农业,着力打造现代农业产业集群,持续推动工业产业基础高级化、产业链现代化,构建绿色循环高效工业体系,着力推进服务业标准化、品牌化建设,推动服务业提档升级。努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市,为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号