工业经济砥砺奋进 转型升级任重道远

——“十三五”时期中卫市工业发展状况分析

“十三五”时期,面对国内外形势的深刻复杂变化,特别是新冠肺炎疫情严重冲击,全市上下认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及来宁视察重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,积极应对复杂严峻的外部环境,努力克服疫情影响,大力培育新经济新动能,着力推进工业结构调整和转型升级,中卫工业攻坚克难、砥砺前行,工业总量实现新突破、产业结构发生新变化、供给侧结构性改革呈现新成果,工业经济发展迈出新步伐、取得新成效。

一、攻坚克难 成效显著

(一)工业经济总量不断扩大

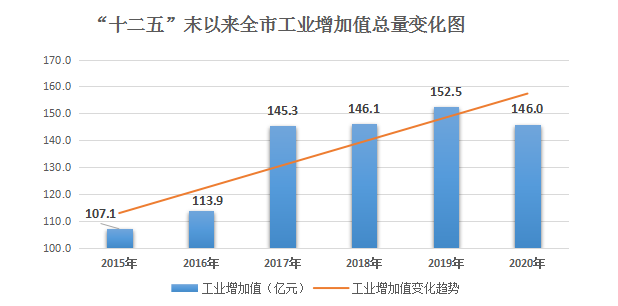

1.增加值总量总体呈增长趋势。2016-2019年,全市分别完成工业增加值113.9亿元、145.3亿元、146.1亿元和152.5亿元,工业增加值增速分别为4.5%、7.8%、3.5%和4.9%,工业增加值总量呈逐年增加的趋势。2020年受疫情冲击,工业增长不理想,完成工业增加值146.0亿元,比上年下降1.1%,占地区生产总值的比重为33.2%,比2015年降低2.1个百分点。“十三五”期间,全市工业增加值年均增长3.9%。其中,规模以上工业增加值年均增长4.3%,高于全部工业增加值增速0.4个百分点。

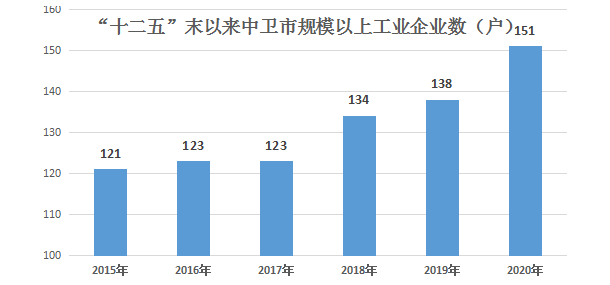

2.企业规模不断扩大。2020年末,全市规模以上工业共有工业法人单位151户,比2015年末增加30户,增长24.8%。从企业规模看,年产值10亿元以上的企业8户,完成总产值占全市规上工业总产值的41.8%;产值1亿元-10亿元企业57户,比2015年增加20户,产值占规上工业总产值的33.0%。从三大门类看,采矿业企业1户,制造业企业97户,电力、热力、燃气及水生产和供应业企业53户。从控股类型看,国有控股企业31户,私人控股企业115户,港澳台商控股企业3户,外商投资控股企业2户。

3.工业资产发展壮大。2020年末,全市规模以上工业企业资产总计达到2692.2亿元,是2015年末的2.2倍,户均资产17.8亿元,比2015年增加7.7亿元。从轻重工业看,轻工业企业资产总计达到103.2亿元,重工业达到2589.0亿元。从控股情况看,国有控股企业资产达到423.4亿元,私人控股企业资产2214.9亿元,港澳台商控股企业资产47.0亿元,外商控股企业资产6.9亿元。

4.工业产品增长较快。截至2020年末,全市规上工业中,共有工业大类产品38种,形成我市主导地位的产品有9种。2020年,全市规模以上工业企业生产钢材168.7万吨,比2015年增长38.7%;单晶硅21168.7吨,增长328.7%;水泥636.6万吨,增长14.8%;电石41.2万吨,下降9.6%;合成氨21.7万吨,增长226.0%;铁合金80.7万吨,下降18.6%;饲料添加剂8.7万吨,增长122.9%。

(二)工业经济结构不断优化

1.行业结构优化调整。“十三五”以来,全市上下积极推进工业转型升级,大力发展新兴产业,结构调整进展明显。从高耗能占比情况看,2020年,全市规模以上工业中,六大高耗能行业增加值占规上工业的比重为75.4%,比2015年降低1.0个百分点,工业倚重倚能局面有所缓解。从行业发展情况看,截至2020年末,全市规上工业共有22个大类行业,比2015年增加了2个行业,新增了采矿业门类,工业门类更加齐全。黑色金属冶炼和压延加工业及有色金属冶炼和压延加工业占规上工业增加值的比重由2015年的31.4%回落至21.7%,行业独大局面有所改善,均衡发展态势趋于明显。

2.战略性新兴产业实现较快发展。2020年,全市规模以上工业中,有56户企业属于战略性新兴产业,比2015年增加26户。战略性新兴企业产值占规模以上工业产值的比重达到12.5%,比2015年提高3.5个百分点,战新产业规模扩大,占比提高,发展加快。

(三)工业供给侧结构性改革不断推进

1.去杠杆成效明显,债务风险有效控制。2020年,全市规模以上工业企业资产负债率50.6%,比2015年降低19.5个百分点,企业资产负债率不断下调。从重点行业看,黑色金属冶炼和压延加工业资产负债率为45.8%,电力、热力生产和供应业为51.9%,计算机、通信及电子设备制造业为62.0%,非金属矿物制品业为66.6%,化学原料和化学制品制造业为75.7%,有色金属冶炼和压延加工业为84.4%。

2.去产能成果显著,落后产能有序退出。“十三五”期间,全市累计淘汰电石产能13.2万吨、瓷质砖60.9万吨、冰铜2.1万吨、碳化硅1万吨、平板玻璃560万平方米、马铃薯淀粉0.5万吨,消减能源消费量43.5万吨标准煤,减少二氧化碳排放28.7万吨,争取淘汰落后和化解过剩产能奖补资金2130万元,有力促进了工业企业转型升级、高质量发展,取得了良好的社会效益和环境效益。

3.去库存稳步推进,产销衔接逐渐向好。五年来,全市上下大力推进供给侧结构性改革,帮助企业打通物流销售方面的难点、堵点,规上工业企业产销率由2015年的91.9%增长至2020年的98.5%,“十三五”期间规上工业产销率平均值为97.3%。2020年末,规上工业产成品存货周转天数12.6天,比2015年减少0.7天。工业产品销售加快,产销衔接逐渐向好,产能释放不断加快。

(四)区域工业发展步伐加快,差距拉大

截至2020年末,沙坡头区共有规模以上工业企业91户,比2015年增加20户,占全市工业企业数的60.3%;中宁县55户,比2015年增加11户,占36.4%;海原县5户,比2015年减少1户,占3.3%。从总量看,沙坡头区规上工业增加值占全市规上工业增加值的比重由2015年的43.0%提升至2020年的48.4%,中宁县由50.1%回落至49.2%,海原县由6.9%回落至2.4%。

二、面临的挑战和问题

(一)工业规模体量较小

2020年,全市工业增加值仅占全区的11.4%,总量位居全区第四位。其中,规上工业企业户数居全区第4位,仅占全区户数的12.5%。截至2020年末,全市规上工业企业数是银川市的41.4%,占石嘴山市企业数的51.9%,占吴忠市的43.8%,工业体量仍然较小。在151户规模以上工业企业中,大型企业5户,完成营业收入占全市规上工业营业收入的36.2%;中型企业22户,完成营业收入占规上工业的41.2%;小微企业124户,企业数占规上企业数的82.1%,而营业收入仅占全市规上工业的22.6%。小微企业收入仅占2成左右,但数量占比超过8成,反映出全市规上工业整体规模仍然偏小。

(二)工业发展后劲匮乏

“十三五”以来,全市规上工业增加值增速分别为4.5%、8.2%、3.8%、5.8%、-0.5%,各年增速均低于全区平均增速,工业发展速度较缓。“十二五”末至2020年,全市规上工业中,月度新建投产入库企业分别为9、7、3、2、4、2户,入库企业数量总体呈现出逐年减少的趋势。新增量匮乏,工业经济增长长期依赖于少数行业、个别企业。尤其是天元锰业、宁钢集团等大中型企业占冶金行业比重较大,一旦出现生产经营波动,直接影响全市工业经济持续稳定发展。新建企业较少,仅靠存量企业自身进行技改转型,也直接导致全市工业转型升级推进较慢。

(三)新兴产业拉动力不足

“十三五”以来,全市立足产业优势,根据产业发展规划,持续加大招商力度,引进了协鑫晶体、中化锂电池等高技术制造业企业以及国电电力、京能新能源、恩菲、振阳等新能源发电企业,战略性新兴产业规模不断扩大。但多数处于起步阶段,产业趋同性高,产品附加值低,产业竞争力不足,对地区产业结构的影响非常有限。2020年,全市规模以上战略性新兴产业增加值比上年下降3.0%,占规上工业增加值的19.3%。虽然战新企业数达到56户,但仅光伏发电、风力发电企业42户。新能源发电企业建成并网后,企业平均用工人数较少,对于提供就业岗位作用甚微;税收方面,并网后大多数符合条件的企业可享受“前三年免税、后三年减半”的所得税优惠、西部大开发税率优惠及固定资产一次性扣除优惠等,符合招商引资等政策的企业可享受“三免、三减半”的土地税、房产税优惠,加之基建期有较大数额的进项留抵,上缴增值税也较少,对税收的贡献不大。总体上看,新能源光伏、风力发电企业经济社会效益不明显,产业带动经济发展的作用不强。

(四)企业运行效益不佳

当前,全市正处于传统产业、新兴产业新旧动能转换期,而全市规模以上工业普遍项目科技含量偏低,精深加工企业偏少,大部分行业处于产业链较低层,容易受到市场行情的影响,企业经营效益总体不佳。2016-2020年,全市规模以上工业企业实现利润总额分别为23.8亿元、39.1亿元、20.5亿元、28.3亿元和2.1亿元,利润总额增速分别为225.6%、62.6%、-48.3%、-36.6%和-92.6%。2020年末,全市规模以上工业企业中,亏损企业亏损额为32.3亿元,亏损企业数为49户,占规上工业企业数的32.5%。2016-2020年,企业营业收入利润率分别为5.7%、7.6%、4.0%、3.6%和0.3%,总体呈现走低趋势,企业盈利能力较差。

三、多措并举,促“十四五”高质量发展

(一)实行精准帮扶,加强监测引导

做好各项政策扶持和落实工作,指导企业用好用活各项政策,减轻企业负担、营造良好营商环境,主动帮助企业提振信心、激发经济发展活力和创造力。同时要抓好工业经济运行监测调度工作,密切关注企业生产经营状况和工业经济运行走势,做好重点行业和骨干企业生产经营的监测分析工作,引导企业抓好生产。要从政策、资金、技术、科研、人才等各方面给予企业大力支持,加快本土传统企业的升级改造,打造工业经济新增长点。

(二)提升传统产业,突出重点培育

加快扶持壮大天元锰业、宁钢集团等一批传统产业的大企业大集团,发挥对传统产业转型升级的龙头效应。大力支持传统制造业企业通过兼并重组做强行业龙头企业,积极培育具有创新潜力的小微企业,促进中小微企业与大企业协作配套。积极调整工业经济结构,做大做强支柱产业、产业链经济,提升产业层次。同时要遴选一批科技含量高、创新能力强、成长潜力大的企业,作为重点扶持对象,在政策、税收、人才引进等方面给与一定的支持,努力培育一批龙头骨干企业,提升产业凝聚力和竞争力。

(三)加强招商引资,集聚增长后劲

围绕全市“1234567”重点工作,聚焦六大产业,开展精准招商, 以延伸产业链条为方向,提高上下游全产业链协同创新能力,形成结构优化、链条完备、效益明显的产业链。同时要优化营商环境,消除各种隐性壁垒和束缚,加强对企业合法权益的保护,让各类市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。要强化部门联动,畅通信息共享,进行长期监测及培育,积极推进个转企、小升规,引导企业整合小规模市场主体,形成发展合力。

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

宁公网安备64050202000082号